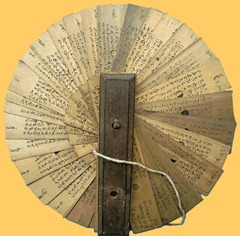

शब्द सन्दर्भ-कातिब, मदरसा, मुदर्रिस, मदार, काग़ज़,

| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

शब्द सन्दर्भ-कातिब, मदरसा, मुदर्रिस, मदार, काग़ज़,

| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

संबंधित आलेखः 1.कृष्ण की गली में 2.पकौड़ियां, पठान और कुकर

"संस्कृत,ज़ेद व यूरोपीय भाषाओं का तुलनात्मक करने वाले जर्मन भाषाविद प्रो.एफ बॉप ने अठारहवीं सदी में भारोपीय धातु ध्म की कल्पना की थी जिसमें फूँकने, दबाने का भाव है।" "संस्कृत,ज़ेद व यूरोपीय भाषाओं का तुलनात्मक करने वाले जर्मन भाषाविद प्रो.एफ बॉप ने अठारहवीं सदी में भारोपीय धातु ध्म की कल्पना की थी जिसमें फूँकने, दबाने का भाव है।" |

| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

प्रस्तुतकर्ता

अजित वडनेरकर

10

कमेंट्स

पर

2:09 PM

![]()

पिछली कड़ियाँ-1.दम्पती यानी घर के मालिक 2.घरबारी होना, गिरस्तिन बनना

| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

पिछली कड़ी-दम्पती यानी घर के मालिक

पिछली कड़ी-दम्पती यानी घर के मालिक  इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार की धातु kam या कम् में भी मुख्यतः झुकाव या टेढ़ापन है जिससे फारसी में कमान या कमानी शब्द बने। संस्कृत की कुट् धातु में भी टेढ़ेपन का भाव है। प्राचीन मकानों की छतें प्रायः दोतरफ़ा ढलानवाली होती थीं। आदिम आश्रयों का निर्माण टहनियों को दोहरा मोड़ने की तरकीब से हुआ। मोड़ी हुई टहनियाँ दीवारों पर टिकाई जाती थीं जिस पर पत्ते, फूस आदि डालकर बनाए छप्पर को छत कहा जाता था। संस्कृत के स्कम्भ और फ़ारसी के खम पर गौर करें। खम का अर्थ है झुकाव या टेढ़ापन। स्कम्भ में झुकाव या टेढ़ापन न होकर मुख्य स्तम्भ का भाव है। खम का ही रूप है कमान। कमान, मेहराब को ही कहते हैं जिस पर मुख्यतः मकान की छत डाली जाती है। अंग्रेजी का होम शब्द भी इसी श्रंखला की कड़ी है। इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार का होम शब्द पोस्ट जर्मनिक के khaim ख़ैम से आया है जिसका गोथिक रूप होता है हैम haim जिसने अंग्रेजी में home का रूप लिया।

इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार की धातु kam या कम् में भी मुख्यतः झुकाव या टेढ़ापन है जिससे फारसी में कमान या कमानी शब्द बने। संस्कृत की कुट् धातु में भी टेढ़ेपन का भाव है। प्राचीन मकानों की छतें प्रायः दोतरफ़ा ढलानवाली होती थीं। आदिम आश्रयों का निर्माण टहनियों को दोहरा मोड़ने की तरकीब से हुआ। मोड़ी हुई टहनियाँ दीवारों पर टिकाई जाती थीं जिस पर पत्ते, फूस आदि डालकर बनाए छप्पर को छत कहा जाता था। संस्कृत के स्कम्भ और फ़ारसी के खम पर गौर करें। खम का अर्थ है झुकाव या टेढ़ापन। स्कम्भ में झुकाव या टेढ़ापन न होकर मुख्य स्तम्भ का भाव है। खम का ही रूप है कमान। कमान, मेहराब को ही कहते हैं जिस पर मुख्यतः मकान की छत डाली जाती है। अंग्रेजी का होम शब्द भी इसी श्रंखला की कड़ी है। इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार का होम शब्द पोस्ट जर्मनिक के khaim ख़ैम से आया है जिसका गोथिक रूप होता है हैम haim जिसने अंग्रेजी में home का रूप लिया।

ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें

|

पिछली कड़ियाँ1.आखिर क्या है ये ‘सौहार्द्र’2.दिलो-दिमाग़ की बातें

भी इसी वृक्क से आ रहा है। अमरकोश के मनुष्य वर्ग के चौंसठवें श्लोक में “बुक्काग्रमांसं” में वृक्क का बुक्का रूप बनता दिख रहा है। टर्नर के कोश के मुताबिक पाली में यह वक्का है, सिन्धी में यह बोक्का है, जिप्सी-रोमानी और जिप्सी-ग्रीक में यह बुको है तो कुर्द में यह जुकुरा है। बहरहाल हिन्दी में बुक्का का अर्थ हृदय है। यह मूलतः संस्कृत रूप बुक्क से आया है। हृदय को चीर कर निकलते रूदन के लिए बुक्का फाड़कर रोना जैसा मुहावरा प्रचलित हुआ।

भी इसी वृक्क से आ रहा है। अमरकोश के मनुष्य वर्ग के चौंसठवें श्लोक में “बुक्काग्रमांसं” में वृक्क का बुक्का रूप बनता दिख रहा है। टर्नर के कोश के मुताबिक पाली में यह वक्का है, सिन्धी में यह बोक्का है, जिप्सी-रोमानी और जिप्सी-ग्रीक में यह बुको है तो कुर्द में यह जुकुरा है। बहरहाल हिन्दी में बुक्का का अर्थ हृदय है। यह मूलतः संस्कृत रूप बुक्क से आया है। हृदय को चीर कर निकलते रूदन के लिए बुक्का फाड़कर रोना जैसा मुहावरा प्रचलित हुआ। | ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

हिन्दी में घरबार, घरबारी या गृहस्थ ऐसे शब्द हैं जिनसे रिश्तों और प्रेम की डोर से बंधी एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जिसे एक पारिवारिक परिसर कहा जा सकता है। ऐसा ही एक शब्द है दम्पती जिसमें निवास, आवास और आश्रय की महत्ता झलक रही है। आमतौर पर रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी दाम्पत्य का आधार माने गए हैं। इसमें गौर करें तो मकान ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसे साथ-साथ रहकर पति-पत्नी घर का रूप देते हैं, वर्ना रोटी और कपड़ा तो मनुष्य की वैयक्तिक मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। विवाहपूर्व भी स्त्री और पुरुष किसी न किसी आश्रय में रहते ही हैं। वह घर उनके माता-पिता का होता है। विवाहित व्यक्ति को सबसे पहले भोजन और वस्त्र की नहीं, आश्रय की तलाश होती है। ऐसा स्थान जहाँ वे दाम्पत्य जीवन जी सकें। जहाँ रह कर वे दम्पती कहला सकें। सामान्य विवाहित जोड़े को दम्पती तभी कहा जाता है जब वह अपना आशियाना बना लेता है। देखा जाए तो घर-मालकिन और घर-मालिक जैसे शब्द दरअसल गिरस्त और गिरस्तिन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किराए के मकान में भी घर बसाया जा सकता है। दम्पती में इसी घर का भाव है, न कि मकान का। आमतौर पर पति शब्द में ही घर-मालिक का भाव मौजूद है मगर दम्पती जैसा एक शब्द ऐसा भी है जिसमें पति-पत्नी के भाव के साथ दोनों को समान रूप से घर-मालिक, गृहस्वामी बताया गया है।

हिन्दी में संस्कृत मूल के दम्पति का दम्पती रूप भी

प्रचलित है। दम्पति का जम्पती रूप भी है । इस तरह हिन्दी में दम्पति, दम्पत्ति, दम्पती और जम्पती रूप प्रयुक्त होता है। इस बारे में धर्मनारायण मिश्र

मजेदार बात कहते हैं कि पति-पत्नी के अर्थ में दम्पति, दम्पत्ति और दम्पती इनमें से दम्पत्ति तो सर्वथा अशुद्ध है, लगता है कि यह सम्पत्ति के अनुकरण में बना है। हिन्दी में भी दम्पति और दम्पती

रूप प्रचलित हो गए। किन्तु संस्कृत परम्परा में दम्पति (ह्रस्व इ) के पक्ष में

ऋग्वेद की गवाही मिलती है जिसमें इसका अर्थ पारिवारिक सम्पत्ति अर्थात घर के

सह-स्वामित्व का भाव है। बाद में वेद से इतर अनेक संस्कृत ग्रन्थों में दम्पती

शब्द का बरताव भी होने लगा।मोनियर विलियम्स के संस्कृत कोश में दम्पति ही है-

दम्पति m. The lord of the house (Agni, Indra, the Aśvins), " the two masters ". उधर वामन शिवराम आप्टे के संस्कृत कोश में दम्पती है। संस्कृत में दम्पति का

जम्पती रूप भी है। आपटे कोश में इसकी व्युत्पत्ति “जाया च पतिश्च” दी गई है जिसका अर्थ है पति और पत्नी। प्रामाणिक हिन्दी कोश (आचार्य

रामचन्द्र वर्मा) भी मानते हैं कि हिन्दी में दम्पति के आधार पर दंपति रूप ही

ज्यादा प्रसारित हुआ है। इसके उलट हिन्दी शब्दसागर में दंपति और दंपती दोनों

प्रविष्टियाँ हैं किन्तु दंपति प्रविष्टि के आगे उसका अर्थ न देकर दंपती वाली प्रविष्टि

की ओर निर्दिष्ट किया जाता है। ज़ाहिर है कोश के सम्पादकों का मत दंपती के पक्ष

में है। कीथ-मैकडॉनेल के वैदिक इंडेक्स में भी दम्पति का

प्रयोग है।

मोनियर विलियम्स के संस्कृत कोश में दम का अर्थ घर, मकान,आश्रय बताया गया है वहीं बांधने का, रोकने का, थामने का, अधीन करने का भाव भी है। यही नहीं, इसमें सज़ा देने, दण्डित करने का भाव भी है।

अनिच्छुक व्यक्ति या जोड़े को चहारदीवारी में रखना दरअसल सज़ा ही तो है। दम्पति का एक अन्य अर्थ है गृहपति। पुराणों में अग्नि, इन्द्र और अश्विन को यह उपमा मिली हुई है। दम्पति का एक अन्य अर्थ है जोड़ा, पति-पत्नी, एक मकान के दो स्वामी अर्थात स्त्री और पुरुष। दम् की

साम्यता और तुलना द्वन्द्व से भी की गई है जिसमें द्वित्व का भाव है अर्थात जोड़ी, जोड़ा, युगल, स्त्री-पुरुष आदि। जो भी

हो, दम्पति में एक छत के नीचे साथ-साथ रहने वाले जोड़े का भाव है। आजकल सिर्फ़

पति-पत्नी के अर्थ में दम्पति शब्द का प्रयोग होने लगा है जबकि इसमें घरबारी युगल का भाव है। दम्-पति अर्थात घर के दो स्वामी। दम्पती से बना है दाम्पत्य। यह शब्द वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है अर्थात पति-पत्नी के साथ साथ

रहने की अवस्था ही दाम्पत्य है। ज़ाहिर इसमें उनके घरबारी होने का ही भाव

है।...विवाह संस्था के दो रक्षक यानी पति-पत्नी, एक छत के नीचे जीवन-यापन करता युगल यानी पति-पत्नी। ज़ाहिर इसमें उनके घरबारी

होने का ही भाव है। दम्पती से बना है दाम्पत्य। यह शब्द वैवाहिक

स्थिति को दर्शाता है अर्थात पति-पत्नी के साथ साथ रहने की अवस्था ही दाम्पत्य है।

मगर सिर्फ साथ साथ रहना दाम्पत्य नहीं है बल्कि एक दूसरे के अधीन हो जाना, एक दूसरे को सहारा देना ही

दाम्पत्य है। मगर अनिच्छित दाम्पत्य सज़ा से कम नहीं होता।

यह जो दम् शब्द है, यह भारोपीय मूल का है और इसमें आश्रय का भाव है। आश्रय के अर्थ में भारतीय मनीषा में धाम शब्द का बड़ा महत्व है। धाम का मोटा अर्थ यूं तो निवास, ठिकाना, स्थान आदि होता है मगर व्यापक अर्थ में इसमें विशिष्ट वास, आश्रम, स्वर्ग सहित परमगति अर्थात मोक्ष का अर्थ भी शामिल है। धाम इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार का शब्द है। प्राचीन भारोपीय भाषा परिवार की dem/domu धातुओं से इसकी रिश्तेदारी है जिनका अभिप्राय निर्माण से है। संस्कृत धातु धा इसके मूल में है जिसमें धारण करना, रखना, रहना, आश्रय जैसे भाव शामिल हैं। यूरोपीय भाषाओं में dome/domu मूल से कई शब्द बने हैं। गुम्बद के लिए अंग्रेजी का डोम शब्द हिन्दी के लिए जाना पहचाना है। सभ्यता के विकासक्रम में डोम मूलतः आश्रय था। सर्वप्रथम जो छप्पर मनुष्य ने बनाया वही डोम था। बाद में स्थापत्य कला का विकास होते होते डोम किसी भी भवन के मुख्य गुम्बद की अर्थवत्ता पा गया मगर इसमें मुख्य कक्ष का आशय जुड़ा है जहां सब एकत्र होते हैं। लैटिन में डोमस का अर्थ घर होता है जिससे घरेलु के अर्थ वाला डोमेस्टिक जैसा शब्द भी बनता है । अवेस्तन में इसका रूप दंग-पैतोइस होता है । अंग्रेजी के डेस्पट शब्द पर गौर करें जिसका अर्थ निरंकुश शासक या तानाशाह है । यह मूलतः ग्रीक पद despótēs से विकसित हुआ है जिसका अर्थ शासक, पालक है और इसका रिश्ता भी लैटिन के डोमस domus से है । भारोपीय पद डेम-पोटिस से इसकी समतुल्यता गौरतलब है । यह गौरतलब है कि रोमन संस्कृति में जो डेमपोटेस महल में रहनेवाले शासक के अर्थ में सिर्फ़ पुरुषवाची सर्वसत्ता का प्रतीक था, भारतीय संस्कृति में दम्पती के अर्थ में उसमें पति-पत्नी की अर्थवत्ता और सत्ता स्थापित हुई ।

चलते चलते- सीधे सरल स्वभाव वाले

व्यक्ति को शालीन कहा जाता है। शाल् यानी

रहने का स्थान, शाला, धर्मशाला, पाठशाला आदि इससे ही बने हैं। संस्कृत का शालः बना है शल् धातु से जिसमें तीक्ष्ण, तीखा, हिलाना, हरकत देना, गति देना, उलट-पुलट करना जैसे भाव है। ये सभी भाव भूमि में हल

चला कर खेत जोतने की क्रिया से मेल खाते हैं। हल की तीक्ष्णता भूमि को उलट-पुलट

करती है। शालः शब्द के मूल में बाड़ा

अथवा घिरे हुए स्थान का अर्थ भी निहित है। डॉ रामविलास शर्मा के मुताबिक शालीन वह

व्यक्ति है जिसके रहने का ठिकाना है। मोटे तौर पर यह अर्थ कुछ दुरूह लग सकता है, मगर गृहस्थी, निवास, आश्रय से उत्पन्न व्यवस्था

और उससे निर्मित सभ्यता ही घर में रहनेवाले व्यक्ति को शालीन का दर्जा देती है। कन्या के लिए हिन्दी का लोकप्रिय

नाम शालिनी संस्कृत का है जिसका अर्थ गृहस्वामिनी अथवा गृहिणी

होता है। व्यापक अर्थ में गृहस्थ ही शालीन है। स्पष्ट है कि आश्रय में ही शालीनता

का भाव निहित है। जिसका कोई ठौर-ठिकाना न हो वह आवारा, छुट्टा सांड जैसे विशेषणों से नवाज़ा जाता है। हमेशा घर में रहनेवाले व्यक्ति

को घरू या घरघूता, घरघुस्सू आदि विशेषण दिये जाते हैं।

अगली कड़ीः घरबारी होना, गिरस्तिन बनना ज़रूर पढ़ें-आश्रय शृंखला की सभी कड़ियाँ यहां क्लिक

ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो रें

|

पिछली कड़ीः भेद की दीवारें, दीवारों के भेद

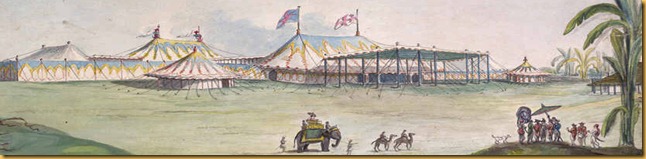

पिछली कड़ीः भेद की दीवारें, दीवारों के भेद  शब्द में सेमिटिक स्रोत से आया है, ऐसा लगता है। प्राकृतिक आश्रयों की आदिम व्यवस्था से आगे बढ़ कर जब कबीलाई घुमंतू समाज ने खेमों में बसेरा करना सीख लिया था। आदिम समाज की बसाहट छोटे छोटे समूहों में होती थी। कोई एक समूह भी एक गोल, मण्डलाकार आकार के तम्बू में रहता था। यूँ भी कोई समूह जब एक साथ होता है तो बैठने की व्यवस्था गोलाकार, मण्डलाकार ही होती है ताकि सभी एक दूसरे के सम्मुख रहें और इस समूह में किसी अन्य के प्रवेश न करने के लिए सुरक्षा-चक्र भी बन जाए। एक दूसरे के सम्मुख होने से समूह दसों दिशाओं में नज़र भी रख सकता था। मूल बात बसाहट की गोलाकार व्यवस्था है। सेमिटिक धातु d-y-r में फिरना, घूमना, मुड़ना, पलटना, वक्र होना जैसे भाव है। अरबी में इससे बना दाइरः अर्थात गोल, घेरा, परिधि, मण्डल आदि। इसके अलावा इसमें मजलिस, सभा, परिषद, परिवार का भाव भी है। यही नहीं, दायरा के दायरे में मोहल्ला, टोला, बस्ती, आश्रम, परिसर का आशय भी है।

शब्द में सेमिटिक स्रोत से आया है, ऐसा लगता है। प्राकृतिक आश्रयों की आदिम व्यवस्था से आगे बढ़ कर जब कबीलाई घुमंतू समाज ने खेमों में बसेरा करना सीख लिया था। आदिम समाज की बसाहट छोटे छोटे समूहों में होती थी। कोई एक समूह भी एक गोल, मण्डलाकार आकार के तम्बू में रहता था। यूँ भी कोई समूह जब एक साथ होता है तो बैठने की व्यवस्था गोलाकार, मण्डलाकार ही होती है ताकि सभी एक दूसरे के सम्मुख रहें और इस समूह में किसी अन्य के प्रवेश न करने के लिए सुरक्षा-चक्र भी बन जाए। एक दूसरे के सम्मुख होने से समूह दसों दिशाओं में नज़र भी रख सकता था। मूल बात बसाहट की गोलाकार व्यवस्था है। सेमिटिक धातु d-y-r में फिरना, घूमना, मुड़ना, पलटना, वक्र होना जैसे भाव है। अरबी में इससे बना दाइरः अर्थात गोल, घेरा, परिधि, मण्डल आदि। इसके अलावा इसमें मजलिस, सभा, परिषद, परिवार का भाव भी है। यही नहीं, दायरा के दायरे में मोहल्ला, टोला, बस्ती, आश्रम, परिसर का आशय भी है।

ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें

|

Saveभोपाल में पुस्तक पाएँ- चांदना बुक हाऊस,GF-19, मानसरोवर काम्प्लेक्स, हबीबगंज स्टेशन के पास, होशंगाबाद रोड। फोन-2573061

सफ़र का पहला पड़ाव

Saveभोपाल में पुस्तक पाएँ- चांदना बुक हाऊस,GF-19, मानसरोवर काम्प्लेक्स, हबीबगंज स्टेशन के पास, होशंगाबाद रोड। फोन-2573061

सफ़र का पहला पड़ाव

पुस्तक मंगाने के लिए लिखें-http://www.rajkamalprakashan.com/राजकमल प्रकाशन, 1-B नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

पुस्तक मंगाने के लिए लिखें-http://www.rajkamalprakashan.com/राजकमल प्रकाशन, 1-B नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

बहुत शोधपरक, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां। हिंदी में इतनी संलग्नता के साथ ऐसा परिश्रम करने वाले विरले ही होंगे।

बहुत शोधपरक, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां। हिंदी में इतनी संलग्नता के साथ ऐसा परिश्रम करने वाले विरले ही होंगे। 'शब्दों का सफर' मुझे व्यक्तिगत रूप से हिन्दी का सबसे समृद्ध और श्रमसाध्य ब्लॉग लगता रहा है।

'शब्दों का सफर' मुझे व्यक्तिगत रूप से हिन्दी का सबसे समृद्ध और श्रमसाध्य ब्लॉग लगता रहा है।

आप के समर्पण और लगन के लिए मेरे पास ढेर सारी प्रशंसा है और काफ़ी सारी ईर्ष्या भी।

आप के समर्पण और लगन के लिए मेरे पास ढेर सारी प्रशंसा है और काफ़ी सारी ईर्ष्या भी। सच कहूँ ,ब्लॉग-जगत का सूर और ससी ही है शब्दों का सफ़र . बधाई.... अंतर्मन से

सच कहूँ ,ब्लॉग-जगत का सूर और ससी ही है शब्दों का सफ़र . बधाई.... अंतर्मन से  लिखते रहें. यह मेरे इष्ट चिट्ठों मे से एक है क्योंकि आप काफी उपयोगी जानकारी दे रहे हैं.

लिखते रहें. यह मेरे इष्ट चिट्ठों मे से एक है क्योंकि आप काफी उपयोगी जानकारी दे रहे हैं. थोड़े में कितना कुछ कह जाते हैं आप. आपके ब्लाँग का नियमित पारायण कर रहा हूं और शब्दों की दुनिया से नया राब्ता बन रहा है.

थोड़े में कितना कुछ कह जाते हैं आप. आपके ब्लाँग का नियमित पारायण कर रहा हूं और शब्दों की दुनिया से नया राब्ता बन रहा है. आपकी मेहनत कमाल की है। आपका ये ब्लॉग प्रकाशित होने वाली सामग्री से अटा पड़ा है - आप इसे छपाइये !

आपकी मेहनत कमाल की है। आपका ये ब्लॉग प्रकाशित होने वाली सामग्री से अटा पड़ा है - आप इसे छपाइये ! मुझे सबसे उल्लेखनीय बात लगती है, पहले से ही सजीली भाषा में अभिव्यक्ति और अर्थवत्ता के अनोखे गुण का विकास। आपके ब्लॉग में रोचकता भी है और सूचनारंजन भी। मंसूर अली हाशमी

मुझे सबसे उल्लेखनीय बात लगती है, पहले से ही सजीली भाषा में अभिव्यक्ति और अर्थवत्ता के अनोखे गुण का विकास। आपके ब्लॉग में रोचकता भी है और सूचनारंजन भी। मंसूर अली हाशमी

बेहतरीन उपलब्धि है आपका ब्लाग! मैं आपकी इस बात की तारीफ़ करता हूं और जबरदस्त जलन भी रखता हूं कि आप अपनी पोस्ट इतने अच्छे से मय समुचित फोटो ,कैसे लिख लेते हैं.

बेहतरीन उपलब्धि है आपका ब्लाग! मैं आपकी इस बात की तारीफ़ करता हूं और जबरदस्त जलन भी रखता हूं कि आप अपनी पोस्ट इतने अच्छे से मय समुचित फोटो ,कैसे लिख लेते हैं. सोमाद्रि

सोमाद्रि  इस सफर में आकर सब कुछ सरल और सहज लगने लगता है। बस, ऐसे ही बनाये रखिये. आपको शायद अंदाजा न हो कि आप कितने कितने साधुवाद के पात्र हैं.

इस सफर में आकर सब कुछ सरल और सहज लगने लगता है। बस, ऐसे ही बनाये रखिये. आपको शायद अंदाजा न हो कि आप कितने कितने साधुवाद के पात्र हैं.

शब्दों का सफर मेरी सर्वोच्च बुकमार्क पसंद है -मैं इसे नियमित पढ़ता हूँ और आनंद विभोर होता हूँ !आपकी ये पहल हिन्दी चिट्ठाजगत मे सदैव याद रखी जायेगी.

शब्दों का सफर मेरी सर्वोच्च बुकमार्क पसंद है -मैं इसे नियमित पढ़ता हूँ और आनंद विभोर होता हूँ !आपकी ये पहल हिन्दी चिट्ठाजगत मे सदैव याद रखी जायेगी. भाषिक विकास के साथ-साथ आप शब्दों के सामाजिक योगदान और समाज में उनके स्थान का वर्णन भी बडी सुन्दरता से कर रहे हैं।आपको पढना सुखद लगता है।

भाषिक विकास के साथ-साथ आप शब्दों के सामाजिक योगदान और समाज में उनके स्थान का वर्णन भी बडी सुन्दरता से कर रहे हैं।आपको पढना सुखद लगता है। आपकी मेहनत को कैसे सराहूं। बस, लोगों के बीच आपके ब्लाग की चर्चा करता रहता हूं। आपका ढिंढोरची बन गया हूं। व्यक्तिगत रूप से तो मैं रोजाना ऋणी होता ही हूं.

आपकी मेहनत को कैसे सराहूं। बस, लोगों के बीच आपके ब्लाग की चर्चा करता रहता हूं। आपका ढिंढोरची बन गया हूं। व्यक्तिगत रूप से तो मैं रोजाना ऋणी होता ही हूं. आपकी पोस्ट पढ़ने में थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ता है. पर पढ़ने पर जो ज्ञानवर्धन होताहै,वह बहुत आनन्ददायक होता है.

आपकी पोस्ट पढ़ने में थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ता है. पर पढ़ने पर जो ज्ञानवर्धन होताहै,वह बहुत आनन्ददायक होता है. किसी हिन्दी चिट्ठे को मैं ब्लागजगत में अगर हमेशा जिन्दा देखना चाहूंगा, तो वो यही होगा-शब्दों का सफर.

किसी हिन्दी चिट्ठे को मैं ब्लागजगत में अगर हमेशा जिन्दा देखना चाहूंगा, तो वो यही होगा-शब्दों का सफर. निश्चित ही हिन्दी ब्लागिंग में आपका ब्लाग महत्वपूर्ण है. जहां भाषा विज्ञान पर मह्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध रह्ती है.

निश्चित ही हिन्दी ब्लागिंग में आपका ब्लाग महत्वपूर्ण है. जहां भाषा विज्ञान पर मह्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध रह्ती है.

good,innovative explanation of well known words look easy but it is an experts job.My heartly best wishes.

good,innovative explanation of well known words look easy but it is an experts job.My heartly best wishes. चयन करते हैं, जिनके अर्थ को लेकर लोकमानस में जिज्ञासा हो सकती हो। फिर वे उस शब्द की धातु, उस धातु के अर्थ और अर्थ की विविध भंगिमाओं तक पहुँचते हैं। फिर वे समानार्थी शब्दों की तलाश करते हुए विविध कोनों से उनका परीक्षण करते हैं. फिर उनकी तलाश शब्द के तद्भव रूपों तक पहुंचती है और उन तद्बवों की अर्थ-छायाओं में परिभ्रमण करती है। फिर अजित अपने भाषा-परिवार से बाहर निकलकर इतर भाषाओँ और भाषा-परिवारों में जा पहुँचते हैं। वहां उन देशों की सांस्कृतिक पृष्टभूमि में सम्बंधित शब्द का परीक्षणकर, पुनः समष्टिमूलक वैश्विक परिदृश्य का निर्माण कर देते हैं। यह सब रचनाकार की प्रतिभा और उसके अध्यवसाय के मणिकांचन योग से ही संभव हो सका है। व्युत्पत्तिविज्ञान की एक नयी और अनूठी समग्र शैली सामने आई है।

चयन करते हैं, जिनके अर्थ को लेकर लोकमानस में जिज्ञासा हो सकती हो। फिर वे उस शब्द की धातु, उस धातु के अर्थ और अर्थ की विविध भंगिमाओं तक पहुँचते हैं। फिर वे समानार्थी शब्दों की तलाश करते हुए विविध कोनों से उनका परीक्षण करते हैं. फिर उनकी तलाश शब्द के तद्भव रूपों तक पहुंचती है और उन तद्बवों की अर्थ-छायाओं में परिभ्रमण करती है। फिर अजित अपने भाषा-परिवार से बाहर निकलकर इतर भाषाओँ और भाषा-परिवारों में जा पहुँचते हैं। वहां उन देशों की सांस्कृतिक पृष्टभूमि में सम्बंधित शब्द का परीक्षणकर, पुनः समष्टिमूलक वैश्विक परिदृश्य का निर्माण कर देते हैं। यह सब रचनाकार की प्रतिभा और उसके अध्यवसाय के मणिकांचन योग से ही संभव हो सका है। व्युत्पत्तिविज्ञान की एक नयी और अनूठी समग्र शैली सामने आई है।

16.चंद्रभूषण-

[1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 .9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.]

15.दिनेशराय द्विवेदी-[1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.]

15.दिनेशराय द्विवेदी-[1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.]

13.रंजना भाटिया-

12.अभिषेक ओझा-

[1. 2. 3.4.5 .6 .7 .8 .9 . 10]

11.प्रभाकर पाण्डेय-

10.हर्षवर्धन-

9.अरुण अरोरा-

8.बेजी-

7. अफ़लातून-

6.शिवकुमार मिश्र -

5.मीनाक्षी-

4.काकेश-

3.लावण्या शाह-

1.अनिताकुमार-

हिंदी में शब्दों की खोज लगभग खत़्म हो गयी है. लेखक इस ज़रूरत से उठ गये हैं कि उनकी अभिव्यक्ति के पन्नों को नये शब्द कुछ रोशनी बिखेर सकते हैं. बल्कि जाने हुए शब्दों के जरिये कहानी और कविता के सीमित शिल्प को सरल समय का आईना कह कर वे नये शब्दों की ज़रूरत को खारिज़ तक कर देते हैं. लेकिन ब्लॉग्स में भूले हुए शब्दों को खोजने और कई मौजूदा शब्दों की जड़ों तक पहुंचने का काम कुछ लोग कायदे से कर रहे हैं.

अजित वाडनेकर ऐसे ही एक सिपाही हैं, जो शब्दों का सफ़र (http://shabdavali.blogspot.com/) नाम से अपना ब्लॉग चलाते हैं. उनके बारे में जानकारी अभय तिवारी के निर्मल आनंद से मिली. उन्होंने लिखा- पाया ब्लॉग जगत ने एक नया नगीना. आगे लिखा, 'वे हिंदी भाषा के संसार में एक मौलिक काम कर रहे हैं. शब्दों को उनके मूल में जाकर जांच परख रहे हैं. देशकाल और विभिन्न समाजों में उनकी यात्रा को खोल रहे हैं.` इतना काफी था हमें किसी ब्लॉग के बारे में उत्सुक करने के लिए. हम जब वहां पहुंचे, तो सचमुच ताज़ा रचनात्मकता की शीतल बूंदें वहां मोतियों की तरह बिखरी थीं.

ब्लॉग पर अपने सफ़र का आगा़ज़ वे कुछ इस तरह करते हैं, 'उत्पत्ति की तलाश में निकलें, तो शब्दों का बहुत ही दिलचस्प सफ़र सामने आता है. लाखों सालों में जैसे इंसान अपनी शक्ल बदली, सभ्यता के विकास के बाद से शब्दों ने भी अपने व्यवहार बदले. एक भाषा का शब्द दूसरी में गया और अरसे बाद एक तीसरी ही शक्ल में प्रचलित हुआ.`

आप अगर शब्दावली के पन्ने पलटेंगे, तो पाएंगे कि अजित वडनेरकर ग्राम, गंवार और संग्राम के बीच के अंतर्संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं. बगातुर और बघातुर से होते हुए बहादुर तक पहुंच रहे हैं. कुली से कुल की पहचान कर रहे हैं... और आरोही और रूहेलखंड के अर्थों में कुछ सम खोज रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकतरफा ही परोसा जा रहा है. हिंदी में शब्दों पर कम कश्मकश इधर देखने को मिले हैं, लेकिन ब्लॉग पर अजित वडनेकर से दो-दो हाथ करने वाले बहुतायत में हैं. एक का ज़िक्र यहां करते हैं.

बजरबट्टू के बारे में अजित वडनेकर ने लिखा, 'प्राचीनकाल में गुरुकुल के विद्यार्थी के लिए ही आमतौर पर वटु: या बटुक शब्द का प्रयोग किया जाता था. राजा-महाराजाओं और श्रीमंतों के यहां भी ऋषि-मुनियों के साथ ये वटु: जो उनके गुरुकुल में अध्ययन करते थे, जाते और दान पाते. बजरबट्टू भी बटुक से ही बना. बजरबट्टू आमतौर पर मूर्ख या बुद्धू को कहा जाता है. जिस शब्द में स्नेह-वात्सल्य जैसे अर्थ समये हों, उससे ही बने एक अन्य शब्द से तिरस्कार प्रकट करने वाले भाव कैसे जुड़ गये? आश्रमों में रहते हुए जो विद्यार्थी विद्याध्ययन के साथ-साथ ब्रह्मचर्यव्रत के सभी नियमों का कठोरता से पालन करता, उसे वज्रबटुक कहा जाने लगा. जाहिर है वज्र यानी कठोर और बटुक मतलब ब्रह्मचारी/विद्यार्थी. ये ब्रह्मचारी अपने गुरु के निर्देशन में वज्रसाधना करते, इसलिए वज्रबटुक कहलाये. मगर सदियां बीतने पर जब गुरुकुल और आश्रम परंपरा का ह्रास होने लगा, तब बेचारे इन बटुकों की कठोर वज्रसाधना को भी समाज ने उपहास और तिरस्कार के नजरिये से देखना शुरू किया और अच्छा-खासा वज्रबटुक हो गया बजरबट्टू यानी मूर्ख.`

लेकिन अभय तिवारी ने बजरबट्टू के इस संधान पर संदेह किया. साफ है कि शब्दों के संधान को लेकर अलग अलग आग्रह और व्याख्याएं और सूचनाएं ब्लॉग पर तुरत-फुरत एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं, और सफ़र को आगे जारी रखने में मदद मिलती है. अभय तिवारी ने प्रतिवाद किया, 'बजरबट्टू शब्द का लोकप्रिय प्रयोग बुरी नज़र से बचाने वाले एक पत्थर के अर्थ के बतौर है. रामशंकर शुक्ल 'रसाल` के भाषा शब्दकोश में भी बजरबट्टू का अर्थ है- एक पेड़ का बीज जिसे दृष्टिदोष से बचाने के लिए बच्चों को पहनाते हैं. बजर तो साफ़ साफ़ वज्र का तद्भव है, मगर बट्टू क्या है? क्या वट? क्या वटन? या वटक?`

और इस तरह एक नया भाषा विमर्श शुरू होता है, जिसमें हिंदी के कवि बोधिसत्व भी कूदते हैं. अपने ब्लॉग विनय पत्रिका में वे लिखते हैं, 'संदर्भ बजर का हो या बट्टू का, पर आप अपने बटुए को न भूलें. नहीं तो आप के हाथ से साबुन की बट्टी लेकर कोई और अपनी किस्मत चमकाएगा. फिर आप को बटुर (सिकुड़) कर रहना पड़ेगा और इसमें ठाकुर जी का बटोर (हजारी प्रसाद द्विवेदी) करने से भी कोई फायदा नहीं होगा. और आप धूल बटोरने में उम्र बिता देंगे. अच्छा हो कि यह बट्टा बन कर किसी भाव न गिरा दें जैसे कि आज कल कइयों का गिरा है.`

बजरबट्टू की इस पूरी बहस में कुल २९ बार लोग एक दूसरे से आपस में उलझे. अजित वडनेकर की पोस्ट पर चार टिप्पणियां दर्ज हैं, अभय तिवारी की पोस्ट पर बीस टिप्पणियां और बोधिसत्व की पोस्ट पर पांच टिप्पणियां दर्ज हैं. इस पूरी बहस में लंदन से अनामदास के साथ अनूप शुक्ला, इरफ़ान, अफलातून, काकेश, प्रियंकर, प्रमोद सिंह ने हिस्सा लिया. और भी कई नाम हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी.

सवाल असहमतियों के लोकतांत्रिक गंठजोड़ का जितना है, उससे कहीं अधिक जिसके पास जितनी चीज़ें हैं, वे आपस में साझा कर रहे हैं. नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर जैसे अखब़ारों और दूरदर्शन, ज़ी न्यूज़, आजतक और स्टार न्यूज़ के साथ काम करते हुए अजित वडनेरकर पिछले बाइस सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. इतिहास और संस्कृति से उनका गहरा लगाव है, लेकिन ये अखब़ार आज जो उनका पेशा है, उसमें किसी काम का नहीं. लेकिन जो है, उसे समेटना है, बांटना है और ब्लॉग इसके लिए उन्हें सबसे सटीक माध्यम लगा. --अविनाश [लेखक का ब्लाग है http://mohalla.blogspot.com/ ]

हिंदी में शब्दों की खोज लगभग खत़्म हो गयी है. लेखक इस ज़रूरत से उठ गये हैं कि उनकी अभिव्यक्ति के पन्नों को नये शब्द कुछ रोशनी बिखेर सकते हैं. बल्कि जाने हुए शब्दों के जरिये कहानी और कविता के सीमित शिल्प को सरल समय का आईना कह कर वे नये शब्दों की ज़रूरत को खारिज़ तक कर देते हैं. लेकिन ब्लॉग्स में भूले हुए शब्दों को खोजने और कई मौजूदा शब्दों की जड़ों तक पहुंचने का काम कुछ लोग कायदे से कर रहे हैं.

अजित वाडनेकर ऐसे ही एक सिपाही हैं, जो शब्दों का सफ़र (http://shabdavali.blogspot.com/) नाम से अपना ब्लॉग चलाते हैं. उनके बारे में जानकारी अभय तिवारी के निर्मल आनंद से मिली. उन्होंने लिखा- पाया ब्लॉग जगत ने एक नया नगीना. आगे लिखा, 'वे हिंदी भाषा के संसार में एक मौलिक काम कर रहे हैं. शब्दों को उनके मूल में जाकर जांच परख रहे हैं. देशकाल और विभिन्न समाजों में उनकी यात्रा को खोल रहे हैं.` इतना काफी था हमें किसी ब्लॉग के बारे में उत्सुक करने के लिए. हम जब वहां पहुंचे, तो सचमुच ताज़ा रचनात्मकता की शीतल बूंदें वहां मोतियों की तरह बिखरी थीं.

ब्लॉग पर अपने सफ़र का आगा़ज़ वे कुछ इस तरह करते हैं, 'उत्पत्ति की तलाश में निकलें, तो शब्दों का बहुत ही दिलचस्प सफ़र सामने आता है. लाखों सालों में जैसे इंसान अपनी शक्ल बदली, सभ्यता के विकास के बाद से शब्दों ने भी अपने व्यवहार बदले. एक भाषा का शब्द दूसरी में गया और अरसे बाद एक तीसरी ही शक्ल में प्रचलित हुआ.`

आप अगर शब्दावली के पन्ने पलटेंगे, तो पाएंगे कि अजित वडनेरकर ग्राम, गंवार और संग्राम के बीच के अंतर्संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं. बगातुर और बघातुर से होते हुए बहादुर तक पहुंच रहे हैं. कुली से कुल की पहचान कर रहे हैं... और आरोही और रूहेलखंड के अर्थों में कुछ सम खोज रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकतरफा ही परोसा जा रहा है. हिंदी में शब्दों पर कम कश्मकश इधर देखने को मिले हैं, लेकिन ब्लॉग पर अजित वडनेकर से दो-दो हाथ करने वाले बहुतायत में हैं. एक का ज़िक्र यहां करते हैं.

बजरबट्टू के बारे में अजित वडनेकर ने लिखा, 'प्राचीनकाल में गुरुकुल के विद्यार्थी के लिए ही आमतौर पर वटु: या बटुक शब्द का प्रयोग किया जाता था. राजा-महाराजाओं और श्रीमंतों के यहां भी ऋषि-मुनियों के साथ ये वटु: जो उनके गुरुकुल में अध्ययन करते थे, जाते और दान पाते. बजरबट्टू भी बटुक से ही बना. बजरबट्टू आमतौर पर मूर्ख या बुद्धू को कहा जाता है. जिस शब्द में स्नेह-वात्सल्य जैसे अर्थ समये हों, उससे ही बने एक अन्य शब्द से तिरस्कार प्रकट करने वाले भाव कैसे जुड़ गये? आश्रमों में रहते हुए जो विद्यार्थी विद्याध्ययन के साथ-साथ ब्रह्मचर्यव्रत के सभी नियमों का कठोरता से पालन करता, उसे वज्रबटुक कहा जाने लगा. जाहिर है वज्र यानी कठोर और बटुक मतलब ब्रह्मचारी/विद्यार्थी. ये ब्रह्मचारी अपने गुरु के निर्देशन में वज्रसाधना करते, इसलिए वज्रबटुक कहलाये. मगर सदियां बीतने पर जब गुरुकुल और आश्रम परंपरा का ह्रास होने लगा, तब बेचारे इन बटुकों की कठोर वज्रसाधना को भी समाज ने उपहास और तिरस्कार के नजरिये से देखना शुरू किया और अच्छा-खासा वज्रबटुक हो गया बजरबट्टू यानी मूर्ख.`

लेकिन अभय तिवारी ने बजरबट्टू के इस संधान पर संदेह किया. साफ है कि शब्दों के संधान को लेकर अलग अलग आग्रह और व्याख्याएं और सूचनाएं ब्लॉग पर तुरत-फुरत एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं, और सफ़र को आगे जारी रखने में मदद मिलती है. अभय तिवारी ने प्रतिवाद किया, 'बजरबट्टू शब्द का लोकप्रिय प्रयोग बुरी नज़र से बचाने वाले एक पत्थर के अर्थ के बतौर है. रामशंकर शुक्ल 'रसाल` के भाषा शब्दकोश में भी बजरबट्टू का अर्थ है- एक पेड़ का बीज जिसे दृष्टिदोष से बचाने के लिए बच्चों को पहनाते हैं. बजर तो साफ़ साफ़ वज्र का तद्भव है, मगर बट्टू क्या है? क्या वट? क्या वटन? या वटक?`

और इस तरह एक नया भाषा विमर्श शुरू होता है, जिसमें हिंदी के कवि बोधिसत्व भी कूदते हैं. अपने ब्लॉग विनय पत्रिका में वे लिखते हैं, 'संदर्भ बजर का हो या बट्टू का, पर आप अपने बटुए को न भूलें. नहीं तो आप के हाथ से साबुन की बट्टी लेकर कोई और अपनी किस्मत चमकाएगा. फिर आप को बटुर (सिकुड़) कर रहना पड़ेगा और इसमें ठाकुर जी का बटोर (हजारी प्रसाद द्विवेदी) करने से भी कोई फायदा नहीं होगा. और आप धूल बटोरने में उम्र बिता देंगे. अच्छा हो कि यह बट्टा बन कर किसी भाव न गिरा दें जैसे कि आज कल कइयों का गिरा है.`

बजरबट्टू की इस पूरी बहस में कुल २९ बार लोग एक दूसरे से आपस में उलझे. अजित वडनेकर की पोस्ट पर चार टिप्पणियां दर्ज हैं, अभय तिवारी की पोस्ट पर बीस टिप्पणियां और बोधिसत्व की पोस्ट पर पांच टिप्पणियां दर्ज हैं. इस पूरी बहस में लंदन से अनामदास के साथ अनूप शुक्ला, इरफ़ान, अफलातून, काकेश, प्रियंकर, प्रमोद सिंह ने हिस्सा लिया. और भी कई नाम हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी.

सवाल असहमतियों के लोकतांत्रिक गंठजोड़ का जितना है, उससे कहीं अधिक जिसके पास जितनी चीज़ें हैं, वे आपस में साझा कर रहे हैं. नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर जैसे अखब़ारों और दूरदर्शन, ज़ी न्यूज़, आजतक और स्टार न्यूज़ के साथ काम करते हुए अजित वडनेरकर पिछले बाइस सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. इतिहास और संस्कृति से उनका गहरा लगाव है, लेकिन ये अखब़ार आज जो उनका पेशा है, उसमें किसी काम का नहीं. लेकिन जो है, उसे समेटना है, बांटना है और ब्लॉग इसके लिए उन्हें सबसे सटीक माध्यम लगा. --अविनाश [लेखक का ब्लाग है http://mohalla.blogspot.com/ ]

शब्दों के प्रति लापरवाही से भरे इस दौर में हर शब्द को अर्थविहीन बनाने का चलन आम हो गया है। इस्तेमाल किए जाने भर के लिए ही शब्दों का वाक्यों के बाच में आना जाना हो रहा है, खासकर पत्रारिता ने सरल शब्दों के चुनाव क क्रम में कई सारे शब्दों को हमेशा के लिए स्मृति से बाहर कर दिया। जो बोला जाता है वही तो लिखा जाएगा। तभी तो सर्वजन से संवाद होगा। लेकिन क्या जो बोला जा रहा है, वही अर्थसहित समझ लिया जा रहा है ? उर्दू का एक शब्द है खुलासा । इसका असली अर्थ और इस्तेमाल के संदर्भ की दूरी को कोई नहीं पाट सका। इसीलिए बीस साल से पत्रकारिता में लगा एक शख्स शब्दों का साथी बन गया है। वो शब्दों के साथ सफर पर निकला है। अजित वडनेरकर। ब्लॉग का पता है http://shabdavali.blogspot.com दो साल से चल रहे इस ब्लॉग पर जाते ही तमाम तरह के शब्द अपने पूरे खानदान और अड़ोसी-पड़ोसी के साथ मौजूद होते हैं। मसलन संस्कृत से आया ऊन अकेला नहीं है। वह ऊर्ण से तो बना है, लेकिन उसके खानदान में उरा (भेड़), उरन (भेड़) ऊर्णायु (भेड़), ऊर्णु (छिपाना)आदि भी हैं । इन तमाम शब्दों का अर्थ है ढांकना या छिपाना। एक भेड़ जिस तरह से अपने बालों से छिपी रहती है, उसी तरह अपने शरीर को छुपाना या ढांकना। और जिन बालों को आप दिन भर संवारते हैं वह तो संस्कृत-हिंदी का नहीं बल्कि हिब्रू से आया है। जिनके बाल नहीं होते, उन्हें समझना चाहिए कि बाल मेसोपोटामिया की सभ्यता के धूलकणों में लौट गया है। गंजे लोगों को गर्व करना चाहिए। इससे पहले कि आप इस जानकारी पर हैरान हों अजित वडनेरकर बताते हैं कि जिस नी धातु से नैन शब्द शब्द का उद्गम हुआ है, उसी से न्याय का भी हुआ है। संस्कृत में अरबी जबां और वहां से हिंदी-उर्दू में आए रकम शब्द का मतलब सिर्फ नगद नहीं बल्कि लोहा भी है। रुक्कम से बना रकम जसका मतलब होता है सोना या लोहा । कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का नाम भी इस रुक्म से बना है जिससे आप रकम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम शब्दों का यह संग्रहालय कमाल का लगता है। इस ब्लॉग के पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी अजब -गजब हैं। रवि रतलामी लिखते हैं कि किसी हिंदी चिट्ठे को हमेशा के लिए जिंदा देखना चाहेंगे तो वह है शब्दों का सफर । अजित वडनेरकर अपने बारे में बताते हुए लिखते हैं कि शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर भाषा विज्ञानियों का नज़रिया अलग अलग होता है। मैं भाषाविज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जज्बा उत्पति की तलाश में निकलें तो शब्दों का एक दिलचस्प सफर नजर आता है। अजित की विनम्रता जायज़ भी है और ज़रूरी भी है क्योंकि शब्दों को बटोरने का काम आप दंभ के साथ तो नहीं कर सकते। इसीलिए वे इनके साथ घूमते-फिरते हैं। घूमना-फिरना भी तो यही है कि जो आपका नहीं है, आप उसे देखने- जानने की कोशिश करते हैं। वरना कम लोगों को याद होगा कि मुहावरा अरबी शब्द हौर से आया है, जिसका अर्थ होता है परस्पर वार्तालाप, संवाद । शब्दों को लेकर जब बहस होती है तो यह ब्लॉग और दिलचस्प होने लगता है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा का एक लोकप्रिय लैंडमार्क है- अट्टा बाजार। इसके बारे में एक ब्लॉगर साथी अजित वडनेरकर को बताता है कि इसका नाम अट्टापीर के कारण अट्टा बाजार है, लेकिन अजित बताते हैं कि अट्ट से ही बना अड्डा । अट्ट में ऊंचाई, जमना, अटना जैसे भाव हैं, लेकिन अट्टा का मतलब तो बाजार होता है। अट्टा बाजार । तो पहले से बाजार है उसके पीछे एक और बाजार । बाजार के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द हाट भी अट्टा से ही आया है। इसलिए हो सकता है कि अट्टापीर का नामकरण भी अट्ट या अड्डे से हुआ हो। बात कहां से कहा पहुंच जाती है। बल्कि शब्दों के पीछे-पीछे अजित पहुंचने लगते हैं। वो शब्दों को भारी-भरकम बताकर उन्हें ओबेसिटी के मरीज की तरह खारिज नहीं करते। उनका वज़न कम कर दिमाग में घुसने लायक बना देते हैं। हिंदी ब्लॉगिंग की विविधता से नेटयुग में कमाल की बौद्धिक संपदा बनती जा रही है। टीवी पत्रकारिता में इन दिनों अनुप्रास और युग्म शब्दों की भरमार है। जो सुनने में ठीक लगे और दिखने में आक्रामक। रही बात अर्थ की तो इस दौर में सभी अर्थ ही तो ढूंढ़ रहे हैं। इस पत्रकारिता का अर्थ क्या है? अजित ने अपनी गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट कर दी और अर्थ ढूंढ़ने निकल पड़े हैं। --रवीशकुमार [लेखक का ब्लाग है http://naisadak.blogspot.com/ ]

शब्दों के प्रति लापरवाही से भरे इस दौर में हर शब्द को अर्थविहीन बनाने का चलन आम हो गया है। इस्तेमाल किए जाने भर के लिए ही शब्दों का वाक्यों के बाच में आना जाना हो रहा है, खासकर पत्रारिता ने सरल शब्दों के चुनाव क क्रम में कई सारे शब्दों को हमेशा के लिए स्मृति से बाहर कर दिया। जो बोला जाता है वही तो लिखा जाएगा। तभी तो सर्वजन से संवाद होगा। लेकिन क्या जो बोला जा रहा है, वही अर्थसहित समझ लिया जा रहा है ? उर्दू का एक शब्द है खुलासा । इसका असली अर्थ और इस्तेमाल के संदर्भ की दूरी को कोई नहीं पाट सका। इसीलिए बीस साल से पत्रकारिता में लगा एक शख्स शब्दों का साथी बन गया है। वो शब्दों के साथ सफर पर निकला है। अजित वडनेरकर। ब्लॉग का पता है http://shabdavali.blogspot.com दो साल से चल रहे इस ब्लॉग पर जाते ही तमाम तरह के शब्द अपने पूरे खानदान और अड़ोसी-पड़ोसी के साथ मौजूद होते हैं। मसलन संस्कृत से आया ऊन अकेला नहीं है। वह ऊर्ण से तो बना है, लेकिन उसके खानदान में उरा (भेड़), उरन (भेड़) ऊर्णायु (भेड़), ऊर्णु (छिपाना)आदि भी हैं । इन तमाम शब्दों का अर्थ है ढांकना या छिपाना। एक भेड़ जिस तरह से अपने बालों से छिपी रहती है, उसी तरह अपने शरीर को छुपाना या ढांकना। और जिन बालों को आप दिन भर संवारते हैं वह तो संस्कृत-हिंदी का नहीं बल्कि हिब्रू से आया है। जिनके बाल नहीं होते, उन्हें समझना चाहिए कि बाल मेसोपोटामिया की सभ्यता के धूलकणों में लौट गया है। गंजे लोगों को गर्व करना चाहिए। इससे पहले कि आप इस जानकारी पर हैरान हों अजित वडनेरकर बताते हैं कि जिस नी धातु से नैन शब्द शब्द का उद्गम हुआ है, उसी से न्याय का भी हुआ है। संस्कृत में अरबी जबां और वहां से हिंदी-उर्दू में आए रकम शब्द का मतलब सिर्फ नगद नहीं बल्कि लोहा भी है। रुक्कम से बना रकम जसका मतलब होता है सोना या लोहा । कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का नाम भी इस रुक्म से बना है जिससे आप रकम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम शब्दों का यह संग्रहालय कमाल का लगता है। इस ब्लॉग के पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी अजब -गजब हैं। रवि रतलामी लिखते हैं कि किसी हिंदी चिट्ठे को हमेशा के लिए जिंदा देखना चाहेंगे तो वह है शब्दों का सफर । अजित वडनेरकर अपने बारे में बताते हुए लिखते हैं कि शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर भाषा विज्ञानियों का नज़रिया अलग अलग होता है। मैं भाषाविज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जज्बा उत्पति की तलाश में निकलें तो शब्दों का एक दिलचस्प सफर नजर आता है। अजित की विनम्रता जायज़ भी है और ज़रूरी भी है क्योंकि शब्दों को बटोरने का काम आप दंभ के साथ तो नहीं कर सकते। इसीलिए वे इनके साथ घूमते-फिरते हैं। घूमना-फिरना भी तो यही है कि जो आपका नहीं है, आप उसे देखने- जानने की कोशिश करते हैं। वरना कम लोगों को याद होगा कि मुहावरा अरबी शब्द हौर से आया है, जिसका अर्थ होता है परस्पर वार्तालाप, संवाद । शब्दों को लेकर जब बहस होती है तो यह ब्लॉग और दिलचस्प होने लगता है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा का एक लोकप्रिय लैंडमार्क है- अट्टा बाजार। इसके बारे में एक ब्लॉगर साथी अजित वडनेरकर को बताता है कि इसका नाम अट्टापीर के कारण अट्टा बाजार है, लेकिन अजित बताते हैं कि अट्ट से ही बना अड्डा । अट्ट में ऊंचाई, जमना, अटना जैसे भाव हैं, लेकिन अट्टा का मतलब तो बाजार होता है। अट्टा बाजार । तो पहले से बाजार है उसके पीछे एक और बाजार । बाजार के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द हाट भी अट्टा से ही आया है। इसलिए हो सकता है कि अट्टापीर का नामकरण भी अट्ट या अड्डे से हुआ हो। बात कहां से कहा पहुंच जाती है। बल्कि शब्दों के पीछे-पीछे अजित पहुंचने लगते हैं। वो शब्दों को भारी-भरकम बताकर उन्हें ओबेसिटी के मरीज की तरह खारिज नहीं करते। उनका वज़न कम कर दिमाग में घुसने लायक बना देते हैं। हिंदी ब्लॉगिंग की विविधता से नेटयुग में कमाल की बौद्धिक संपदा बनती जा रही है। टीवी पत्रकारिता में इन दिनों अनुप्रास और युग्म शब्दों की भरमार है। जो सुनने में ठीक लगे और दिखने में आक्रामक। रही बात अर्थ की तो इस दौर में सभी अर्थ ही तो ढूंढ़ रहे हैं। इस पत्रकारिता का अर्थ क्या है? अजित ने अपनी गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट कर दी और अर्थ ढूंढ़ने निकल पड़े हैं। --रवीशकुमार [लेखक का ब्लाग है http://naisadak.blogspot.com/ ]

मुहावरा अरबी के हौर शब्द से जन्मा है जिसके मायने हैं परस्पर वार्तालाप, संवाद।

लंबी ज़ुबान -इस बार जानते हैं ज़ुबान को जो देखते हैं कितनी लंबी है और कहां-कहा समायी है। ज़बान यूं तो मुँह में ही समायी रहती है मगर जब चलने लगती है तो मुहावरा बन जाती है । ज़बान चलाना के मायने हुए उद्दंडता के साथ बोलना। ज्यादा चलने से ज़बान पर लगाम हट जाती है और बदतमीज़ी समझी जाती है। इसी तरह जब ज़बान लंबी हो जाती है तो भी मुश्किल । ज़बान लंबी होना मुहावरे की मूल फारसी कहन है ज़बान दराज़ करदन यानी लंबी जीभ होना अर्थात उद्दंडतापूर्वक बोलना।

दांत खट्टे करना- किसी को मात देने, पराजित करने के अर्थ में अक्सर इस मुहावरे का प्रयोग होता है। दांत किरकिरे होना में भी यही भाव शामिल है। दांत टूटना या दांत तोड़ना भी निरस्त्र हो जाने के अर्थ में प्रयोग होता है। दांत खट्टे होना या दांत खट्टे होना मुहावरे की मूल फारसी कहन है -दंदां तुर्श करदन

अक्ल गुम होना- हिन्दी में बुद्धि भ्रष्ट होना, या दिमाग काम न करना आदि अर्थों में अक्ल गुम होना मुहावरा खूब चलता है। अक्ल का घास चरने जाना भी दिमाग सही ठिकाने न होने की वजह से होता है। इसे ही अक्ल का ठिकाने न होना भी कहा जाता है। और जब कोई चीज़ ठिकाने न हो तो ठिकाने लगा दी जाती है। जाहिर है ठिकाने लगाने की प्रक्रिया यादगार रहती है। बहरहाल अक्ल गुम होना फारसी मूल का मुहावरा है और अक्ल गुमशुदन के तौर पर इस्तेमाल होता है।

दांतों तले उंगली दबाना - इस मुहावरे का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। डॉ भोलानाथ तिवारी के मुताबिक इस मुहावरे की आमद हिन्दी में फारसी से हुई है फारसी में इसका रूप है- अंगुश्त ब दन्दां ।