किन ने पी, किन ने न पी, किन किन के आगे जाम था

मुमकिन है इस मशहूर शेर को पढ़ कर आप सुभानअल्ला कह उठें। ये है ही इस लायक। पर आप ‘सुभानअल्ला’ ये सुनकर भी कहेंगे कि ‘तस्बीह’ और ‘सुभान’ दोनो बहन-भाई हैं। ‘सुभानअल्ला’ को बतौर प्रशस्तिसूचक अव्यय हिन्दी में भी बरता जाता है। यूँ इसका प्रयोग विस्मयकारी आह्लाद प्रकट करने के लिए भी होता है। यह लगभग ‘क्याब्बात’, ‘अद्भुत’ या ‘ग़ज़ब’ जैसा मामला है। यूँ सुभानअल्ला में बहुत अच्छा, धन्य-धन्य अथवा वाह-वाह जैसी बात है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सुभानअल्ला में vow factor भी है। जानते हैं सुभानअल्ला की जन्मकुण्डली।

सुभानअल्ला अरबी से बरास्ता फ़ारसी हिन्दी में आया है। यह एक शब्द नहीं बल्कि संयुक्त पद है। मूल रूप से अरबी का ‘सुब्हान’ ही हिन्दी में सुभान बन कर ढल गया। अरबी सुब्हान बना है त्रिवर्णी मूलक्रिया सबाहा ح ب س

यानी सीन-बा-हा से जिसमें परमेश्वर के गुणगान और प्रशस्ति का भाव है। इसका ही विकसित रूप है सुब्हान سبحان (सीन बा हा अलिफ़ नून) जिसका फ़ारसी रूप सोब्हान होता है और हिन्दी सुभान।

दरअसल सबाहा यानी सीन-बा-हा में जो मूल भाव है उसमें अनंत का भाव है मसलन विशाल जलराशि में तैरना, वह सब जो दृष्टिपटल के सामने है, जो नज़रों में है उसके वैभव को अनुभव करना। तैरते हुए देखने के इस भाव को हिन्दू संस्कृति में संसार को भवसागर मानने के रूपक से समझा जा सकता है। उस अनंत को निहारना, उसकी विशालता को अनुभव करते हुए उसमें बने रहने का भाव ही सबाहा का मूल है। और हासिल ? हासिल वह है जो बलदेवप्रसाद मिश्र की इस कविता के ज़रिये ज़ाहिर होता है-

जिस ओर निगाहें जाती हैं

उसके ही दर्शन पाती हैं

सम्पूर्ण दिशाएं सुख -सानी

उसका ही गौरव गाती हैं

तो सबाह से बने सुब्हान में सचमुच सुब्हान तेरी कुदरत का ही आशय है। प्रकृति से कोई पार नहीं पा सका है। प्रकृति ही ईश्वर है। जो कुछ हमने नहीं रचा, पर जो सब हमारे लिये है। ऐसी अनुभूति के बाद अगर सुभानअल्ला जैसी उक्ति ही निकलती है।

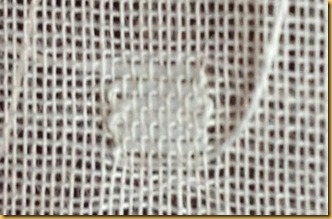

इसी सबाहा से विकसित हुआ एक और शब्द है तस्बीह यानी सुमिरनी जिसका जन्म सुमिरन से हुआ। विश्व की कई प्राचीन संस्कृतियों में नाम स्मरण की परम्परा रही है। इस्लाम में भी नाम स्मरण का रिवाज़ है। परम्परा के अनुसार सुमिरनी को हाथ में पकड़ कर उस पर एक छोटी सफेद थैली डाल ली जाती है। तर्जनी उंगली और अंगूठे की मदद से नाम स्मरण करते हुए सुमिरनी के दानों को लगातार आगे बढ़ाया जाता है। सुमिरनी दरअसल एक उपकरण है जो नामस्मरण की आवृत्तियों का स्मरण भक्त को कराती है।

संस्कृत के स्मरण से विकसित है सुमिरन। स्मरण > सुमिरण > सुमिरन के क्रम में इसका विकास हुआ। पंजाबी में इसका रूप है ‘सिमरन’ जहाँ प्रॉपर नाऊन की तरह भी इसका प्रयोग होता है। व्यक्तिनाम की तरह स्त्री या पुरुष के नाम की तरह सिमरन का प्रयोग होता है। बहुतांश हिन्दीवाले पंजाबी के ‘सिमरन’ की संस्कृत के ‘स्मरण’ से रिश्तेदारी से अनजान हैं क्योंकि सुमिरन की तरह से पंजाबी के सिमरन का प्रयोग हिन्दीवाले नहीं करते हैं बल्कि उसे सिर्फ व्यक्तिनाम के तौर पर ही जानते हैं। स्मरण शब्द बना है संस्कृत की ‘स्मर्’ धातु से। मोनियर विलियम्स के संस्कृत इंग्लिश कोश के मुताबिक स्मर् में याद करना, न भूलना, कंठस्थ करना, याददाश्त जैसे भाव हैं। अंग्रेजी के मेमोरी से इसकी रिश्तेदारी है। डॉ रामविलास शर्मा के मुताबिक लैटिन के मैमॉर् अर्थात स्मृति में ‘मर्’ के स्थान पर मॉर है। संस्कृत के स्मर, स्मरण, स्मृति में स-युक्त यही मर् है।

तो जब कभी किसी अनिवर्चनीय अनुभव से गुज़रें, किसी अनोखेपन के लिए मुँह से प्रशस्तिसूचक ‘वाह’ निकले तो सुभानअल्ला कहने में गुरेज़ न करें। और हाँ, खुदा की कुदरत को भी सुब्हान कहें और “मेरे महबूब को किसने बनाया” ये पहेली खुदा को बूझने दीजिए।

ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें

|