सिगा, सिगाई और जूड़ा

जानते हैं शिकाकाई शब्द की जन्मकुण्डली। जब पढ़ते थे तब शिकाकाई शब्द जापानी भाषा का लगता था। पिछली बार जब सोलापुर गए तो इस सन्दर्भ में कुछ बातें पता चली थीं। वहाँ के पुराने बाज़ार में तरह-तरह की जड़ीबूटियाँ बिक रही थीं। कुछ दवाओं और तेल आदि के विज्ञापनों में बालों का जूड़ा प्रदर्शित था। सोलापुर का आन्ध्रप्रदेश से गहरा सम्बन्ध है। वहाँ तेलुगुभाषी बहुतायत रहते हैं। बहरहाल, एक ऐसी दुकान पर भी पहुँचे जहाँ विशुद्ध रूप से बालों की देखभाल वाली जड़ीबूटियाँ ही थीं। वहाँ जूड़े के लिए अनेक लोगों के मुँह से ‘सिगा’ अथवा ‘सिगाई’ शब्द सुना।

शिखण्डी से रिश्तेदारी

जब उन्हें बताया कि मैं मराठी हूँ तो दुकानदार ने सिर की तरफ़ इशारा किया, शेंडी शेंडी। मराठी में शेंडी का अर्थ होता है जूड़ा या सिर के बीच लपेट कर रखी चुटिया। शेंडी बना है शिखण्डिका से। शिख+ अण्ड में शिखण्ड यानी जूड़े का भाव है। शिख यानी सिर के सबसे ऊँचे हिस्से पर बालों से बनाया अण्डाकार गुच्छा यानी शिखण्ड। संस्कृत में इसके लिए चूड़ा शब्द भी है। चूड़ाकरण का अर्थ मुण्डन भी होता है। चूड़ा का ही अगला रूप जूड़ा है।

सिका, सिकु, सिक्कम्

बहरहाल, शिखण्डिका के शिख या शिखा से अचानक तेलुगू का ‘सिगा’ पकड़ में आ गया जो अन्यथा नहीं आता। चार्ल्स फिलिप ब्राऊन के तेलुगू कोश में सिगा और सिका दोनों की प्रविष्टि है और उसका अर्थ जूड़ा, चोटीगुच्छ, चूड़ा या शिखा आदि ही बताया गया है। तमिळ लैक्सिकन में इसके कई रूप प्रचलित हैं जैसे- सिका, सिक्कु, सिक्कम्, सिकाईताटू, सिकरिन, सिकुरम आदि। इनके संस्कृत रूपान्तर की कल्पना की जा सकती है मसलन शिखा, शिखु, शिखरम्, शिखरिणी आदि। द्रविड़ भाषाओँ में संस्कृत की तत्सम शब्दावली के नितान्त देसी रूप इस तरह घुले-मिले हैं कि यह कहना कठिन है कि संस्कृत ने द्रविड़ को प्रभावित किया है द्रविड़ ने संस्कृत को।

काई यानी फल, सिका यानी शिखा

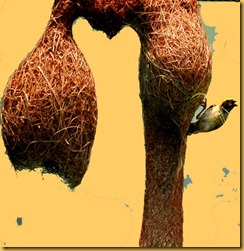

गौरतलब है कि तमिल में काई यानी kay फल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनेक सन्दर्भों में इसका अर्थ कच्चा फल, सूखा फल भी दिया गया है। तो सिका-काई का अर्थ हुआ शिखा- काई अर्थात चूड़ा-फल या शिखाफल। ज़ाहिर है कि इस नामकरण के पीछे बालों के काम आने वाला फल से ही तात्पर्य है। शिकाकाई का वानस्पतिक नाम अकेशिया कोनसिन्ना है।

शेखर और शिखरिणी

शिकाकाई ज्यादातर गर्म जलवायु में पैदा होने वाली झाड़ी है। इसका तेल भी बनाया जाता है और इसे पीस कर विभिन्न प्रकार की ओषधियाँ भी बनाई जाती हैं। ध्यान रहे, शिव को शेखर कहते हैं क्योंकि वे सिर पर जटा बान्धते हैं। इसका रिश्ता गंगा से है। इसीलिए उसका नाम शिखरिणी भी है। पूर्वांचल के लोग अपने नाम के साथ शेखर लगाना पसंद करते हैं।

देखें फेसबुक पर शिकाकाई

ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें

|